|

Aomori Technical High School 青森県立青森工業高等学校 |

|

〒039-3507青森県青森市大字馬屋尻字清水流204番1 TEL:017-737-3600 FAX:017-737-3601このWebページの著作権は青森県立青森工業高等学校に属します |

活動の様子

ねぶた部がクルーズ船歓迎セレモニーに参加してきました!

令和6年4月23日(火)、青森市にある新中央埠頭に豪華客船「ウエステルダム」が寄港し、本校ねぶた部の生徒が歓迎セレモニーに参加しねぶた囃子を披露してきました。

今回のツアーで青森を訪れた観光客の方にお話を聞くと、弘前城の桜を目当てに来ている方が多かったようです。

日本国内だけでなく国外から青森を観光に訪れた観光客の皆様にも、青森県の魅力や高校生の活躍を見ていただき、思い出の1つになっていただけると嬉しいです。

https://youtu.be/nGH9uK01AI4

ウエステルダム(本社:アメリカ)

竣 工 2004年

乗客定員 1964名

乗組員数 812名

総トン数 82,862トン

全 長 285.24m

型 幅 32.21m

ねぶた部が「あおもり桜マラソン」の応援に参加してきました!

令和6年4月21日(日)、青森市であおもり桜マラソンが開催されました。あおもり桜マラソンではフルマラソン、ハーフマラソン、10kmの3種目に分かれており、今年度は4021人の方が参加したそうです。ねぶた部では青森市経済スポーツ推進課からの依頼により、フルマラソンとハーフマラソンの折り返し地点となっている野内駅裏のファミリーマート駐車場でねぶたの展示と囃子の演奏を行いました。

マラソンに参加したみなさんお疲れさまでした!

https://youtu.be/gVCIfFT3q2A

↑応援の様子はこちらです。

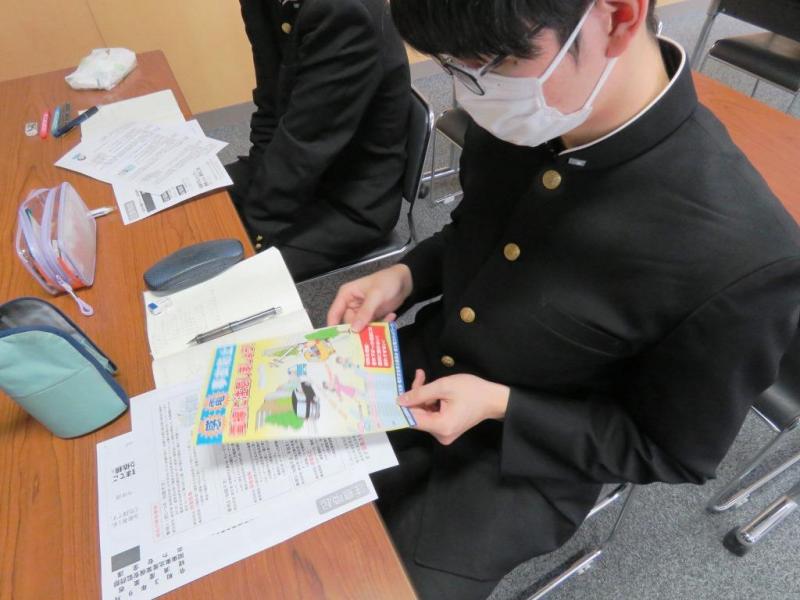

令和6年度 交通安全教室

4月16日(火)に青森警察署交通第一課の方を講師にお招きして、交通安全教室を実施しました。DVDの映像を使用して、どのような状況で事故が起こりやすいかを確認し、自転車の乗り方やルール、ヘルメット着用の重要性を学びました。

部活動紹介が行われました。

4月9日(火)、新入生を対象に部活動紹介が行われました。

本校には運動部・文化部・工業クラブが30団体あり、全国大会で活躍している部も多数あります。

新入生は先輩方の紹介を、熱心に聞いていました。是非部活動に所属し、活躍していただきたいです。

対面式が行われました。

4月9日(火)、生徒会執行部の指揮のもとに、対面式が行われました。新入生を大いに歓迎しました。

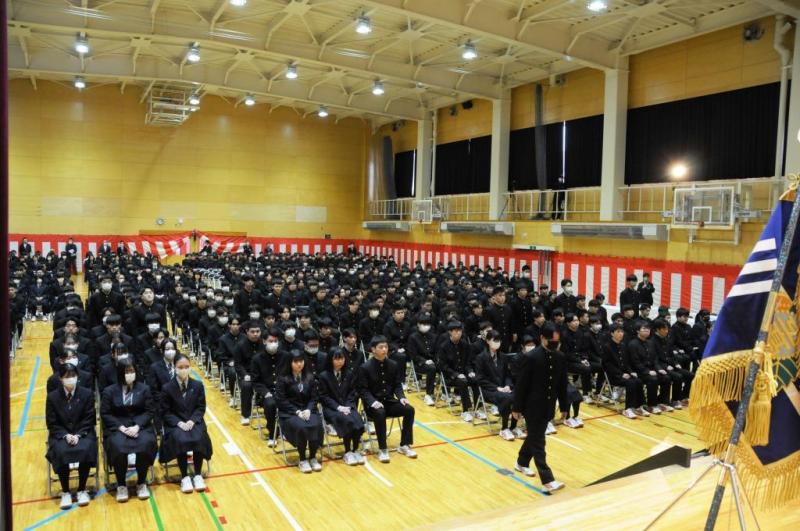

令和6年度入学式が行われました。

4月7日(日)、令和6年度入学式が行われ、171人の新入生が入学しました。在校生は午前中に準備に励み、新入生を歓迎しました。

令和6年度新任式が行われました。

4月7日(日)、令和6年度新任式が行われ、11名の先生方を迎えました。

ねぶた部がクルーズ船歓迎セレモニーに参加してきました!

令和6年4月5日青森市にある新中央埠頭に豪華客船「アザマラ・ジャーニー」が寄港し、本校ねぶた部の生徒が歓迎セレモニーに参加しねぶた囃子を披露してきました。

ねぶた部では青森市経済部交流推進課港湾チーム様からの依頼により昨年度は5回歓迎セレモニーに参加させていただきました。

今年度は12回歓迎セレモニーに参加させていただく予定となっております。

日本国内だけでなく国外から青森を観光に訪れた観光客の皆様にも、青森県の魅力や高校生の活躍を見ていただき、思い出の1つになっていただけると嬉しいです。

https://youtu.be/zR1Ke10MGfY

アザマラ・ジャーニー(本社:アメリカ)

竣 工 2000年

乗客定員 690名

乗組員数 408名

総トン数 30.277トン

全 長 181.00m

型 幅 25.46m

合格者説明会(令和6年度入学予定者)を実施しました

3/25(月)合格者説明会を実施しました。

保護者の方々と共に参加した令和6年度入学予定者は、緊張した面持ちで入学手続きの説明をうけたり書類記入をしました。その後体育館で採寸のため初めて各科の作業服に袖を通すと、いくぶん顔がほころび入学への期待がうかがえました。

高校では自転車通学が認められます。県警察署交通第一課安全教育係長・最上多恵子さんから自転車運転のマナーと、努力義務となったヘルメット着用の重要性についてお話いただきました。

春高ボウリング・三重大会にボウリング部が出場しました

3/19(火)・20(水)第27回全国高等学校ボウリング選手権大会(春高ボウリング)が三重県・鈴鹿グランドボウルで開催されました。県代表選手としてボウリング部から電気科2年・金澤洸樹さん・里村吏絆(りき)さんが出場しました。

普段はライバルとして戦ってきた同県選手から熱い声援を受け、団体戦では17チーム中11位、個人総合は里村さんが65人中38位、金澤さんが54位という結果を収めました。応援いただきありがとうございました。

1学年レクレーション大会を開催しました

3/18(月)1学年がレクレーション大会を実施しました。

1学年にとって今年度は遠足の雨天縮小や球技大会時の学級閉鎖措置など、行事に参加できないことがしばしばありました。そこで年度末にレクレーションの機会を設け、クラスの友好を深めることになりました。

2時間という限られた時間ではありましたが、バレーボール、バスケットボール、バドミントン、卓球に、選手は汗を流しクラスメイトは仲間を応援する姿がありました。

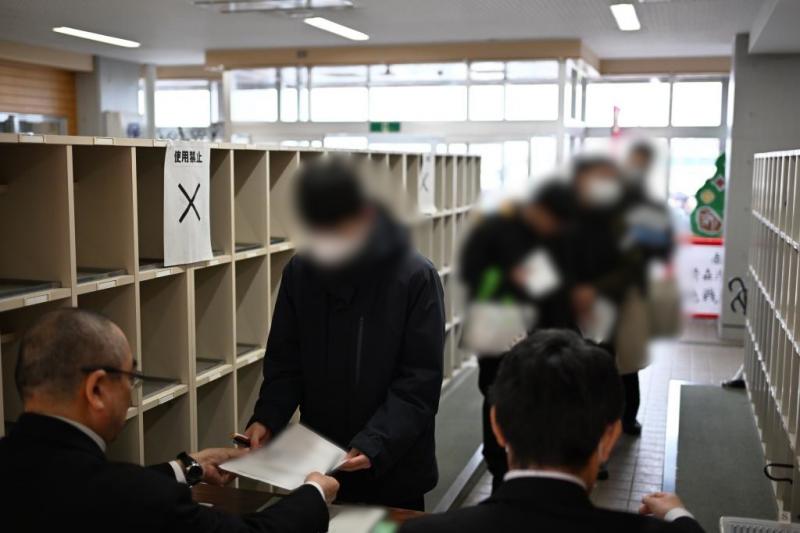

令和6年度入学者選抜の合格発表がありました

3/16(金)令和6年度入学者選抜の合格発表が行われました。

9:00に本校正面玄関に受検番号が掲示されると受検生や保護者の方々がつめより、番号を確認する姿が見られました。

機械科2年生が丸八鐵工建設㈱さんを見学しました

3/13(水)機械科2年生21人が丸八鐵工建設株式会社(代表・齊藤拓男さん)のお招きにより工場を見学しました。

丸八鐵工建設㈱は本社を青森市におく、各種鉄骨構造物の製作・施工をおこなう会社です。この日訪れたのは市内滝沢の本社工場で、広く連なる建屋内部や加工設備の規模に生徒は圧倒されました。さらには実際に働く本校卒業生からもお話をいただき、鉄骨製造業のあらましを内側から分かり易く教えてもらいました。

令和5年度卒業証書授与式が挙行されました

3/1(金)令和5年度卒業証書授与式(卒業式)が挙行されました。

この日卒業を迎えたのは、全日制・定時制あわせて195人です。在校生の送辞を受けて情報技術科・加賀谷舞音(まお)さんは、「バトミントン部志望だったが、入学時ヨット部の紹介を見て転身。一所懸命励んだ結果、大会で優勝できた。」と部活動に打ち込んだ日々を振り返り、卒業生代表として挨拶をしました。

定時制最後の卒業生は2人。工業技術科・境秀希さんは「進むべき道を示していただいた」と先生方、ただひとりの大切なクラスメイトに感謝をこめ、答辞をかえしました。

令和5年度 全日制表彰式と同窓会入会式が行われました

2/29(木)3年生の卒業に先立ち、表彰式と同窓会入会式が行われました。

表彰式では優等賞、皆勤賞、県高校PTA連合会会長賞などが贈られました。優等賞は各学年をとおして学業成績優良で品行方正な者が各科2人ずつ受賞するもので、計12人を代表して電子科・天内琉(りきと)さんが登壇、表彰を受けました。3年生からは卒業記念品の目録「青工会館建設費」が校長先生に渡されました。

その後は青工同窓会会長・役員の方々を迎えて同窓会入会式が行われました。役員からは3年生(定時制4年生)に、社会への門出を祝い「ネクタイピン」「ネイルケアセット」が渡されたとともに、「困ったこと、悩みごとがあれば、ぜひ同窓会支部を訪ねてほしい」という温かな言葉が贈られました。

東北電力ねぶた愛好会様から「ねぶたの面」をいただきました

2/22(木)東北電力ねぶた愛好会さん(会長・金沢秀樹さん)、ねぶた師・立田龍宝さん方々が来校され、本校同窓会に「ねぶたの面」を寄贈いただきました。

この面は同愛好会の令和5年大型ねぶた「東北の雄 阿弖流為(あてるい)と鬼剣舞(おにけんばい)」の、まさに顔の部分で、立田さんが制作されました。本校はねぶた部を有し毎年担ぎねぶたを制作していることと、立田さんの「母校の後輩の制作手本、そして(後輩にも)私の作品を批評しほしい」との思いから、寄贈のはこびとなりました。当日は多くの報道が来校し、本校ねぶた部部長・須藤佑太郎さんがインタビューに応えました。

ねぶたの面を至近で見れるのは本校だけ。お越しの際はぜひすみずみまでご堪能ください。

令和5年度「電気安全教室」が開催されました。

2/20(火)(一財)東北電気保安協会青森事業所さんのご協力のもと、三上所長さん、棟方さん、川端さんを講師に迎え「電気安全教室」が開催されました。この教室は電気関連業務に従事する上で絶対必要となる安全教育を行うものです。

受講したのは電気科1年生30人。電気業務に関する基礎知識から実験装置を用いた感電模擬体験に至るまで、丁寧に幅広く教えていただきました。

第3回避難訓練を実施しました。

令和6年1月1日に発生した能登半島地震で被害に遭われた皆様に心からお見舞い申し上げますとともに、亡くなられた方々のご冥福を心からお祈り申し上げます。

被災された皆様の一刻も早い復旧を願っています。

2/16(金)1,2学年を対象とし、避難訓練を実施しました。

今年度3回目の訓練は大雨による洪水が発生したことを想定し、垂直避難の経路をたどり確認しました。垂直避難とは、「自宅や隣接建物の2階等へ緊急的に一時避難し、救助を待つこと(内閣府)」です。

災害発生時はその種別・規模に応じた避難がとれるよう、定期訓練が重要だと感じました。

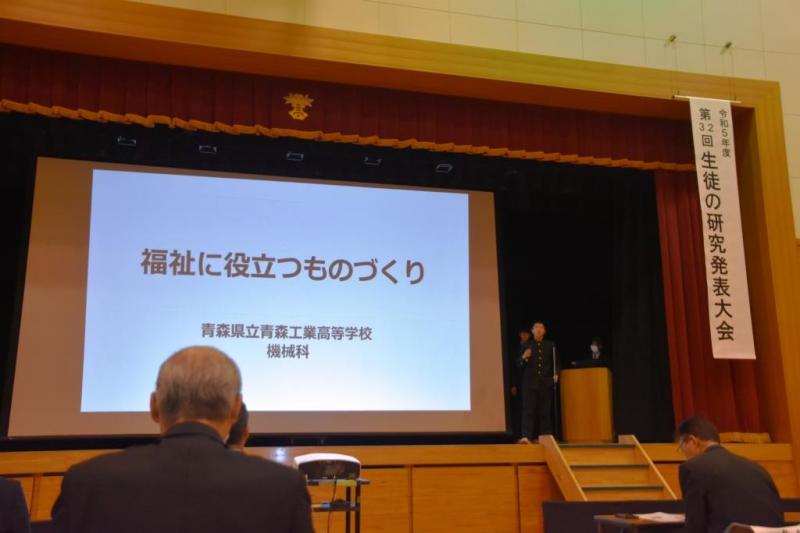

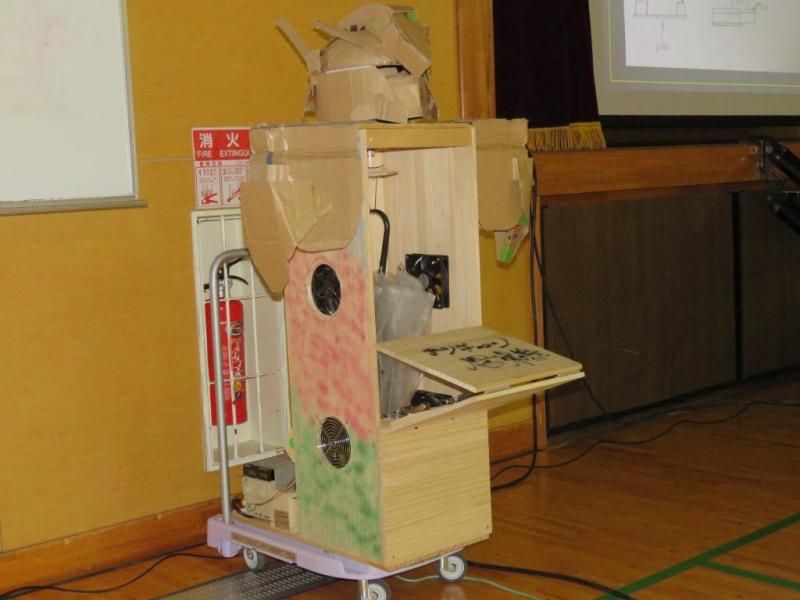

第32回生徒の研究発表大会で機械科チーム大健闘

2/2(金)第32回生徒の研究発表大会が県立十和田工業高校で開催されました。

この大会は県内の工業高校毎の優秀な課題研究を行ったチームが一堂に会し、その研究成果を競い合うものです。本校からは機械科「福祉に役立つものづくり」(1/23記事参照)チームが出場しました。

審査の結果は十和田工業高校、むつ工業高校、本校が同点1位に並ぶ大激戦。審査員長の意見をあおぐこととなり、本校は3位優秀賞に輝きました。

機械科が製作した「高齢者福祉施設で使うパズル」の優秀さが認められたことで、末永く安心して福祉施設で活用いただければと思います。

第25回研究成果発表会~明日を拓く~を開催しました

1/30(火)各科から選出された6チームが研究成果を報告しあう、第25回研究成果発表会~明日を拓く~を開催しました。

各科の代表として登壇したチームの研究テーマは、以下のとおりです。

機械科 : 「福祉に役立つものづくり」

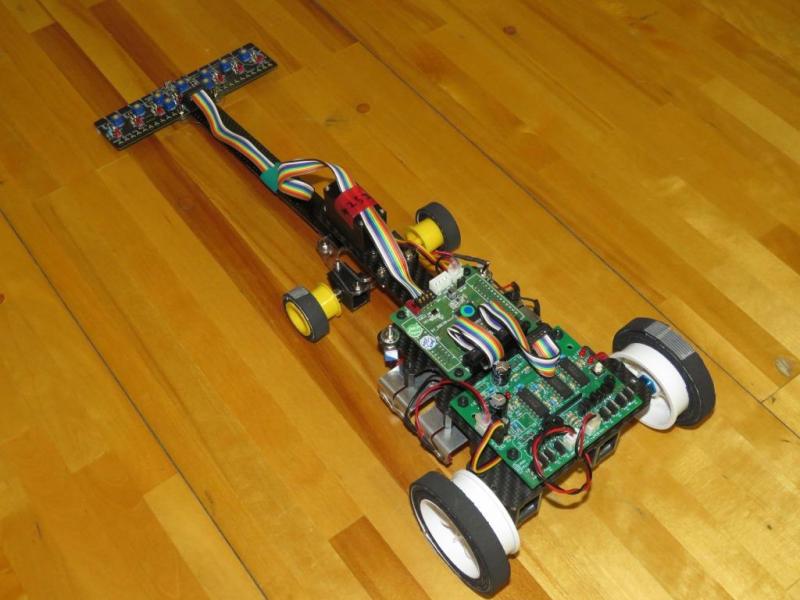

電気科 : 「マイコンカーの製作」

電子科 : 「傘乾燥機の製作」

情報技術科: 「スクレイピングによる天気情報まとめサイト」

建築科 : 「高校生の建築設計競技への挑戦」

都市環境科: 「海洋プラスチックごみを再利用したキーホルダ作成」